Одним из таких «певцов Родины» был Архипов Абрам Ефимович (1862−1930). Отличительной особенностью его творчества является умение изображать правду во всей красе, но при этом делать это светло и легко.

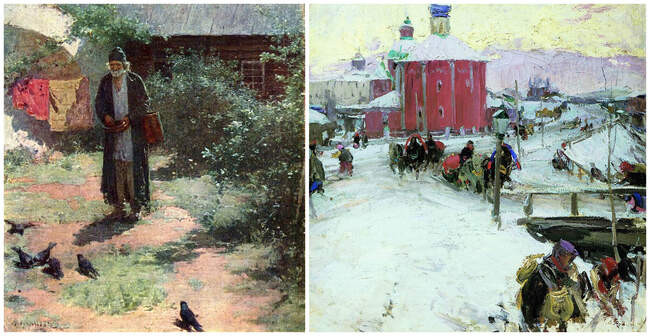

Абрам Архипов | Келейник, 1891 и Зима, 1909

Абрам Архипов | Келейник, 1891 и Зима, 1909

брам Архипов | Прачки и Церковь, 1902

брам Архипов | Прачки и Церковь, 1902

Абрам Архипов | Северная деревня, 1902; Радоница (Перед обедней); Чаепитие, 1919 и Лёд прошёл, 1895

Абрам Архипов | Северная деревня, 1902; Радоница (Перед обедней); Чаепитие, 1919 и Лёд прошёл, 1895

Его картины - как кадры из ежедневного быта. Они написаны так убедительно, что невольно начинаешь сопереживать героям. О чем говорят вон те старушки в ожидании праздничной службы в церкви? Какое горе случилось у этих двух женщин с серыми лицами? Куда со звонкими бубенцами так резво летят тройки по зимней дороге? Лучше всякого фотоаппарата и документальных летописей рассказывают нам картины Архипова обо всем, что происходило в те годы.

Родился Абрам Ефимович в обычной крестьянской семье 15 августа 1862-го года в деревне Егорово Рязанской области. Семья была бедной, и мальчик с раннего детства видел все тяготы жизни. Наверное, именно поэтому в его картинах красной нитью проходит тема социального неравенства, трудной жизни простого люда. Впрочем, радость и веселье художник также запечатлевал в своих работах: чего стоит серия с девушками в красном! О ней мы поговорим позже.

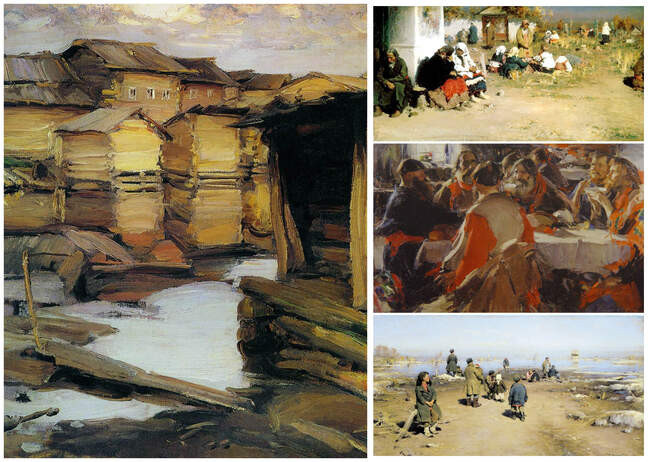

Не случайно у Архипова есть картина, на которой изображен деревенский иконописец («Деревенский иконописец», 1889). Ведь именно у приезжих иконописцев мальчик учился рисованию, а благодаря занятиям с одним из них − вольнослушателем Московского училища живописи, ваяния и зодчества – поступил в Училище.

Абрам Архипов | Деревенский иконописец, 1889

Абрам Архипов | Деревенский иконописец, 1889

Родители поддерживали талант своего сына с самого начала, когда тот рисовал без устали и искал возможности развиваться. И вот в 1876-м году они собрали деньги на обучение и отправили юного художника в московское Училище живописи, ваяния и зодчества.

Там Абраму повезло еще раз: его преподавателями были такие великие люди как Василий Перов, Владимир Маковский, Василий Поленов, Алексей Саврасов.

Подражая своим наставникам, сначала он писал в академической манере. Основным направлением его творчества были жанровые пейзажи. Также с 1884-го по 1886-ой год Архипов учился в мастерской Б.П. Виллевальде в Академии художеств Санкт-Петербурга, но был разочарован в ней и вернулся в Москву, где в основном и творил на протяжении долгих лет. Но неизменно на лето Абрам Архипов возвращался на свою малую Родину, писать сельские зарисовки.

С передвижниками Абрам Ефимович познакомился в 1891-ом году и начал активно выставлять свои работы на общих выставках. В тот период творчества Архипов пытался передать настроение героев своих картин через пейзаж, что стало одной из его особенностей.

Это явление можно рассмотреть на работе «На волге, 1889 год».

Абрам Архипов | На Волге, 1889

Абрам Архипов | На Волге, 1889

Обратите внимание на коричнево-серую палитру - она выбрана автором не случайно. Также посмотрите на левый верхний угол полотна, там занимается рассвет – символ нового и радостного.

К этому же циклу передачи настроения через пейзаж можно отнести картину «Обратный, 1896». Она написана уже в манере, близкой к импрессионизму.

Абрам Архипов | Обратный, 1896

Абрам Архипов | Обратный, 1896

Пыль из-под копыт лошадей прорисована легкими небрежными мазками, трава в поле похожа на расплывчатые пятна, зато фигура главного героя, повозка и лошади прописаны очень выразительно четко. И вновь обратите внимание на палитру: серо-бело-черные краски о многом могут рассказать, если включить воображение.

Картина «По реке Оке, 1889» наиболее известна. На ней изображена баржа с множеством усталых крестьян. Они измождены, думают о чем-то невеселом, но, кажется, не теряют веру.

Абрам Архипов | По реке Оке, 1889

Абрам Архипов | По реке Оке, 1889

Весенний разлив реки и солнечный свет особенно обнадеживают, а сила, с которой крепкие мужчины работают веслами, помогает понять русский характер. Если говорить о технике письма, то видно, что художник перешел к более смелой манере, его мазки размашисты и экспрессивны.

Художественный критик Владимир Стасов говорил об этом произведении так:

«Вся картина писана прямо на солнце, это чувствуется сразу по каждой тени и блеску, по всему чудесному общему впечатлению; из сидящих на барже людей четыре бабы − просто великолепны по бесконечно правдивым позам, в которых они, праздные, усталые и унылые молча сидят на своих тюках»

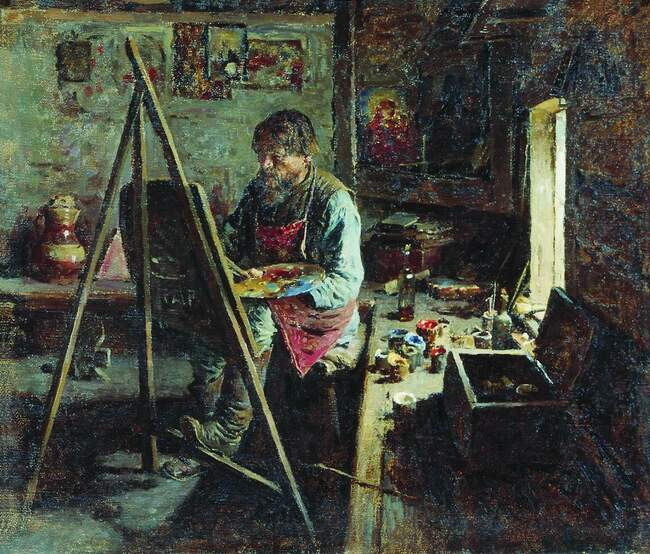

И, наконец, стоит обратить внимание на цикл с русскими красавицами в красном, без которого описание творчества художника было бы неполным.

Абрам Архипов | Баба в красном, 1910; Крестьянская девушка, 1915 и Баба в розовом, 1919

Абрам Архипов | Баба в красном, 1910; Крестьянская девушка, 1915 и Баба в розовом, 1919

Абрам Архипов | Крестьянская девушка за рукоделием, 1917; Девушка с кувшином, 1927 и Девушка, 1920-е

Абрам Архипов | Крестьянская девушка за рукоделием, 1917; Девушка с кувшином, 1927 и Девушка, 1920-е

Абрам Архипов | В гостях, 1915

Абрам Архипов | В гостях, 1915

Люди на этих полотнах уже не сломленные жизнью, а спокойные, уверенные и веселые. Манера письма вновь изменилась: цвет стал праздничным и ярким, мазок еще более широким и легким, а стиль – уже окончательно импрессионистским.

Красный цвет так же обозначает революционное настроение, потому что Архипов поддержал революцию и вошел в Ассоциацию художников революционной России (АХРР). Говорят, что Абрам Ефимович заново открыл красный цвет для российской живописи. И это очень здорово, потому что картины наших соотечественников зазвучали жизнерадостнее и звонче.