Главным образом интерес исследователей вызывают письма Тургенева к русским писателям, особенно его многолетняя, исключительно доверительная переписка с критиком Павлом Анненковым, а также со Львом Толстым и Николаем Некрасовым. Не меньше интересны любовные письма к знаменитой певице Полине Виардо, светские — к графине Елизавете Ламберт, а также обсуждение литературных новостей в переписке с Гюставом Флобером и Эмилем Золя. В них открывается очень разный Тургенев — грубый и ироничный, эмоциональный и сентиментальный.

Охватить все это колоссальное разнообразие, не отобрав несколько томов, невозможно. Мы выбрали письма 1840‒50-х годов: в это время Тургенев преимущественно жил в России и поддерживал связи в основном с русскими знакомыми. Именно этот период переписки наиболее полно изучен и прокомментирован. Что, разумеется, не делает остальные его письма менее значительными и интересными.

1. О великом несчастье

«Нас постигло великое несчастие, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой… 24-го июня, в Нови — скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо… Что остается мне сказать — к чему Вам теперь мои слова? Не для Вас, более для меня продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме; я его видел каждый день — и начал оценять его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души… Тень близкой смерти уже тогда лежала на нем. Мы часто говорили о смерти: он признавал в ней границу мысли и, мне казалось, тайно содрогался. Смерть имеет глубокое значение, если она выступает — как последнее — из сердца полной, развившейся жизни: старцу — она примирение; но нам, но ему — веление судьбы. Ему ли умереть? Он так глубоко, так искренно признавал и любил святость жизни, несмотря на свою болезнь он наслаждался блаженством мыслить, действовать, любить: он готовился посвятить себя труду, необходимому для России… Холодная рука смерти пала на его голову, и целый мир погиб».

Из письма Тимофею Грановскому.

4 июля 1840 года

Николай Станкевич

Николай Станкевич

Для большинства читателей своего времени Николай Станкевич остался едва заметным литератором, автором нескольких произведений: он умер от чахотки, когда ему было 26 лет. Однако на людей, знавших его лично, Станкевич производил сильнейшее впечатление. В первой половине 1830-х, во время учебы в Московском императорском университете, в то время лучшем учебном заведении России, вокруг него сложился небольшой кружок. Его участники обсуждали как вечные вопросы смысла жизни и истории, так и собственные психологические побуждения и настроения. Высшей ценностью считалось стремление к самосовершенствованию. Тургенев был хорошо знаком со многими из них, в том числе с Тимофеем Грановским, будущим профессором и специалистом по средневековой западноевропейской истории. В произведениях Тургенева кружок часто изображался как причина болезненной рефлексии, мешающей нормальной жизни, однако самого Станкевича он всегда считал образцом нравственной чистоты и порядочности: именно он стал прототипом Покорского из романа «Рудин».

2. О пыльных шкафах, единорогах, арапах и рыкающем льве

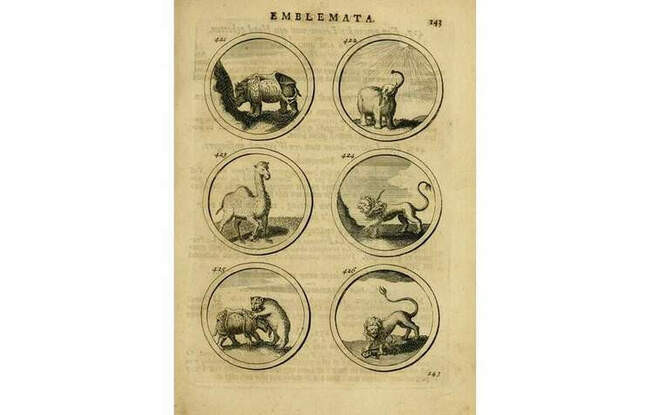

«У нас в деревне был (прежде, теперь сгорел) огромный дом. Нам, детям, казался он тогда целым городом. В нашей части (в нашей комнате) стояли запыленные шкафы домашней работы черной краски с стеклянными дверцами: там хранились груды книг 70-х годов, в темно-бурых переплетах, кверху ногами, боком, плашмя, связанных бючевками, покрытых пылью и вонявших мышами. Мне было лет 8 или 9. Я сговорился с одним из наших людей, молодым человеком, даже стихоплетом, порыться в заветных шкафах. Дело было ночью; мы взломали замок, и я, став на его плечи, исцарапавши себе руки до крови, достал две громады: одну он тотчас унес к себе — а я другую спрятал под лестницу и с биением сердца ожидал утра. На мою долю досталась „Книга эмблем“ и т. д., тиснения 80-х годов, претолстейшая: на каждой странице были нарисованы 6 эмблем, а напротив изъяснения на четырех языках. Целый день я перелистывал мою книжищу и лег спать с целым миром смутных образов в голове. Я позабыл многие эмблемы; помню, напр.: „Рыкающий лев“ — знаменует великую силу; „Арап, едущий на единороге“ — знаменует коварный умысл (почему?) и прочее. Досталось же мне ночью! единороги, арапы, цари, солнцы, пирамиды, мечи, змеи вихрем крутились в моей бедной головушке; я сам попадал в эмблемы, сам „знаменовал“ — освещался солнцем, повергался в мрак, сидел на дереве, сидел в яме, сидел в облаках, сидел на колокольне и со всем моим сидением, лежанием, беганием и стоянием чуть не схватил горячки. Человек пришел меня будить, а я чуть-чуть его не спросил: „Ты что за эмблема?“. С тех пор я бегал „Книги эмблем“ пуще черта; и даже в прошлом году, бывши в Спасском, взял ее в руки с содроганием».

Из письма Михаилу Бакунину и Александру Ефремову. 3, 8 сентября 1840 года

Страница из книги «Symbola et emblemata» с пояснениями на нескольких языках, включающих русский. Нидерланды, 1705 год

Страница из книги «Symbola et emblemata» с пояснениями на нескольких языках, включающих русский. Нидерланды, 1705 год

Старый барский дом в Спасском-Лутовинове, где Тургенев провел значительную часть детства, сгорел в 1839 году. Согласно свидетельству знакомой Тургеневых В. Колонтаевой, «скотница Варвары Петровны, чтобы предохранить господских коров от угрожающей гибели, вздумала прибегнуть к верному, по ее понятию, симпатическому средству. Она насыпала в дырявый лапоть горящих угольев, покрыла заранее заготовленными сухими травами и с разными причитаниями и заклинаниями отправилась окуривать скотный двор снаружи и внутри. Пылающие уголья посыпались на сено и солому, которые, конечно, мгновенно вспыхнули, и скотный двор загорелся. Не прошло и полчаса, как вся усадьба, не исключая и господского дома, была объята пламенем». Тургенев, видимо, вспоминает о годах, проведенных в детстве в усадьбе с братом Николаем — человеком далеким от любых поэтических интересов и впечатлений. Большинство писателей-дворян, принадлежавших к тургеневскому поколению, проводили детство в семейных усадьбах и имели отдельные отношения со слугами (как и в приведенном воспоминании). Подобные описания таинственных, полузаброшенных пространств очень типичны для изображения усадеб в русской литературе — и художественной, и мемуарной. Такое же место описано в романе «Дворянское гнездо», там же упоминается старинная книга «Емвлемы и символы избранные, на российский, латинский, французский, немецкий и аглицкий языки преложенные» (1788).

3. О величайшем счастье жизни

«Сегодня — день моего рождения, и вы легко поймете, что я не мог пропустить его, не протянув вам обе руки. Сегодня я вступаю в тридцать второй год… Становлюсь стар! Сегодня ровно семь лет, как я в первый раз встретил вашего мужа у майора Комарова; помните ли вы это смешное существо? В будущий вторник исполнится семь лет с тех пор, как я в первый раз был у вас. И вот, мы остались друзьями и, кажется, хорошими друзьями. И мне радостно сказать вам по истечении семи лет, что я ничего не видел на свете лучше вас, что встретить вас на своем пути было величайшим счастьем моей жизни, что моя преданность, благодарность и привязанность к вам не имеют границ и умрут только вместе со мною. Да благословит вас бог тысячу раз! Прошу его об этом на коленях и молитвенно сложив руки. Вы — всё, что есть самого лучшего, благородного и милого мне на земле.

Из письма к Полине Виардо. 26, 28 и 30 октября 1850 года

<…> Маленькая Полина, должно быть, находится в данный момент на пути из Варшавы в Берлин. Надеюсь, что она приедет здоровой. О ее характере мне мало остается прибавить к тому, что я уже сказал: думаю только, что она более восприимчива, чем я считал раньше; за две недели своего пребывания у Тютчевых она, по-видимому, сильно изменилась к лучшему. Пока я не чувствую к ней большой нежности; может быть, это придет позднее. Но я твердо решил с этого времени делать для нее всё, что будет от меня зависеть».

Тимофей Нефф. Портрет Полины Виардо. 1842 год

Тимофей Нефф. Портрет Полины Виардо. 1842 год

Французская оперная певица испанского происхождения Полина Виардо была не только возлюбленной писателя (об отношении к ней Тургенева в письме сказано достаточно красноречиво), но и другом. Тургенев обсуждал с ней самые разные вопросы — от музыки, прежде всего оперной (писатель исключительно подробно описывает виденные им в разных городах Европы музыкальные спектакли, уделяя особенное внимание успеху отдельных исполнителей), до отношений с родственниками, литературных успехов и проч. Судя по всему, Виардо познакомилась с Тургеневым во время российских гастролей. Впоследствии она приезжала в Россию неоднократно, но в основном жила во Франции, а при Наполеоне Третьем переехала в немецкий Баден-Баден и жила там с 1863 по 1871 год. Тургенев старался проводить рядом с ней как можно больше времени — видимо, это было одной из причин его частых отъездов из России. Дружил он не только с самой Полиной, но и ее мужем Луи — и даже попросил их взять на воспитание его незаконнорожденную дочь от служанки своей матери. Пелагею отправили учиться в парижский пансион и переименовали в Полину.

4. О 69 вальдшнепах, 66 бекасах, 8 курочках и других птицах

«Я действительно проведу всю зиму в Спасском — и потому надеюсь переписываться с Вами часто. А зима уже настала — и какая! Такой ранней зимы никто не запомнит. Охоту мою она отрубила, как топором. 1-го октября еще было множество вальдшнепов — 2-го они уже почти все исчезли. Я, однако, на свое ружье убил в теченье нынешнего года 304 штуки, а именно — 69 вальдшнепов, 66 бекасов, 39 дупелей, 33 тетерева, 31 куропатку, 25 перепелов, 16 зайцев, 11 коростелей, 8 курочек, 4 утки, 1 гаршнепа, 1 кулика. Мои два охотника убили около 500. — Эти числа кажутся велики — но, приняв в соображение, как много и как далеко я ездил — нельзя сказать, чтобы я охотился удачно. Я ездил за тетеревами в Козельск и Жиздру, за болотной дичью — в Карачев и Епифань».

Из письма Сергею Аксакову.

17 октября 1852 года

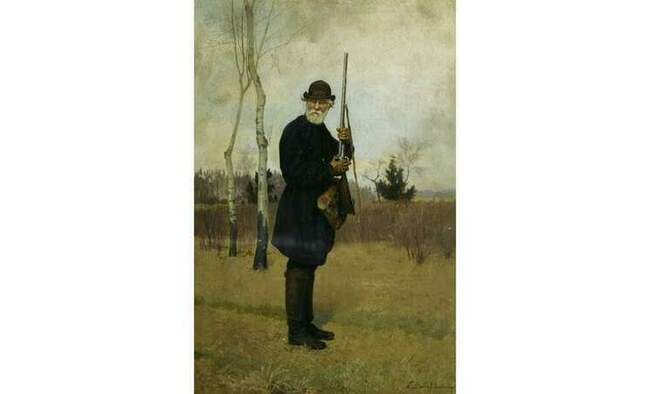

Николай Дмитриев-Оренбургский. Иван Сергеевич Тургенев на охоте. 1879 год

Николай Дмитриев-Оренбургский. Иван Сергеевич Тургенев на охоте. 1879 год

Тургенев хорошо понимал и любил охоту. Многие из его писем посвящены описанию успехов и неудач, обсуждению планов поохотиться с кем-нибудь из знакомых. Среди них был и Сергей Аксаков — автор «Аленького цветочка» и отец братьев-славянофилов Константина и Ивана Аксаковых. Его «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», как и тургеневские «Записки охотника», вышли в 1852 году, которым датировано письмо и в котором Тургенев охотился, вероятно, даже чаще, чем ему хотелось.

В некрологе Гоголю, написанном для «Санкт-Петербургских ведомостей», Тургенев слишком высоко оценил его заслуги, чем вызвал недовольство местной цензуры. Это не остановило Тургенева, и он напечатал запрещенный текст в «Московских ведомостях» (тамошняя цензура была помягче). За публикацию он был наказан и выслан в свое имение Спасское-Лутовиново.

5. О домашнем театре, кеглях, катании на лодке и кутежах

«Вчера уехали от меня Григорович, Дружинин и Боткин, погостив у меня три недели — и сегодня я пишу к Вам, что до сих пор было почти невозможно. Мы проводили время очень приятно и шумно — разыграли на домашнем театре фарс нашего сочинения и пародированную сцену из озеровского „Эдипа“, в костюмах, с декорациями, занавесом, публикой, вызовами, соперничеством и маленькой даже интрижкой — словом, со всеми принадлежностями домашнего театра; ели и пили страшно, играли в биллиард, кегли, катались на лодке, ездили верхом, врали и говорили серьезно до 2-х часов ночи — словом, кутили; а теперь я один и не прочь отдохнуть от этой шумной жизни; если удастся, намерен даже поработать. Я здесь останусь три недели; а там поеду в самую глушь Полесья, за 250 верст отсюда — стрелять тетеревов».

Из письма Павлу Анненкову. 2 июня 1855 года

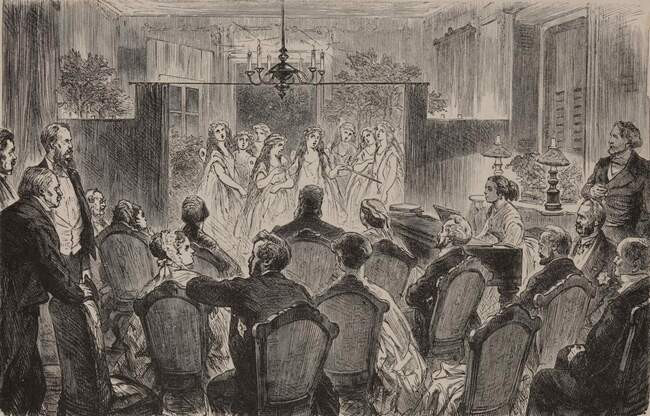

Людвиг Пич. Домашнее театральное представление в салоне Ивана Тургенева в Баден-Бадене

Людвиг Пич. Домашнее театральное представление в салоне Ивана Тургенева в Баден-Бадене

Несмотря на легкомысленный тон, письмо написано в очень напряженный момент — в разгар Крымской войны. Тургенев, как и многие его современники, бурно реагировал на ее события и всерьез думал, что ему придется участвовать в боевых действиях с французскими и английскими войсками. Однако это не мешало ему и другим петербургским литераторам развлекаться и сочинять литературные шутки — как дружеские, так и не очень. В Спасское-Лутовиново приехали прозаик, автор повестей и романов из народного быта Дмитрий Григорович, критик, прозаик и переводчик с английского Александр Дружинин и другой критик и автор известного литературного путешествия по Испании Василий Боткин (брат великого хирурга). В фарсе, упомянутом в письме и сочиненном всей компанией, издевательски описан Николай Чернышевский, которого приятели недолюбливали за резкие суждения, грубый тон и плохие манеры (Тургенев называл его «простой змеей», а Добролюбова — «змеей очковой»). Еще большее неприятие вызывала литературная теория Чернышевского, отрицавшего самостоятельное значение искусства и считавшего социальные злободневные вопросы более значимыми. Позже Григорович превратит этот шутливый текст в повесть и опубликует ее, положив начало литературному противостоянию радикальных разночинцев и более умеренных писателей, а их вражда будет изображена в «Отцах и детях», но уже куда более серьезно и объективно.

6. Об остервенелом Троглодите

«Ну-с, доложу Вам — что у Вас за брат! Я его прозвал за его буйность, дикое упорство и праздность Троглодитом — и даже остервенелым Троглодитом — что не мешает мне, однако, любить его от души и ворчать на него беспрестанно, как рассудительный дядя на взбалмошного племянника. Много разных неистовств успел он наделать с тех пор, как приехал — в карты, однако, не играл — и пьянству не предавался. Когда-нибудь расскажу Вам в подробности все его поступки — причину, почему он выехать не мог — и т. д. Теперь скажу только, что он прочел нам некоторые отрывки из новых своих вещей — превосходные, и вообще — если он сам не искалечит своего таланта, он уйдет очень далеко из вида ото всех нас. Здоровье его теперь удовлетворительно — и я стараюсь удерживать его в четырех стенах. Иславин часто к нам ходит — я очень полюбил его — особенно за то, что он сам весьма привязан к Троглодиту, о котором мы часто толкуем с ним, причем дело не обходится без вздохов, возведений очей к небу и пожимания плечей».

Из письма Марии и Валериану Толстым. 8 декабря 1855 года

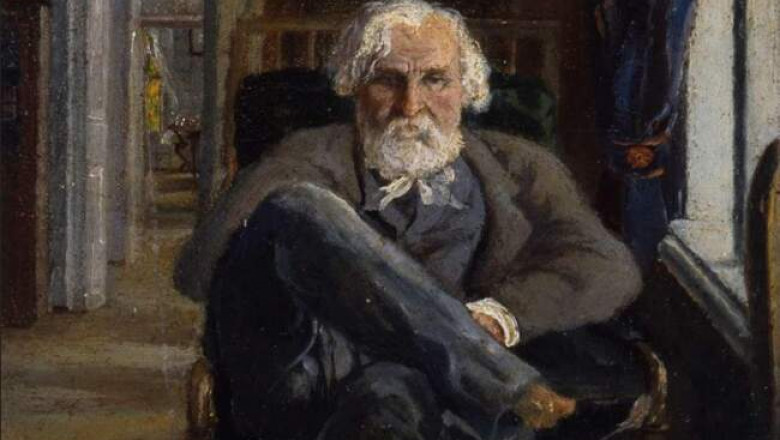

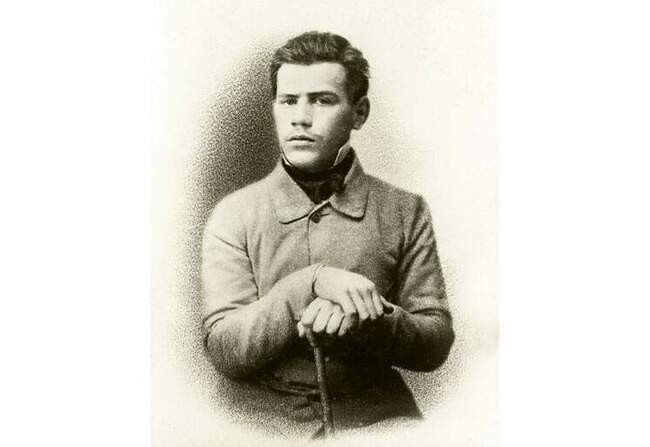

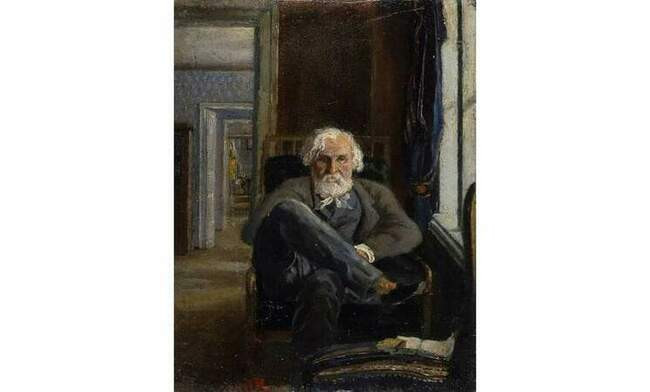

Лев Толстой. 1851 год

Лев Толстой. 1851 год

Тургенев восхищался талантом Льва Толстого с момента публикации его повести «Детство» в 1852 году, а в 1855 году познакомился с ним лично, когда молодой офицер приехал из Севастополя в Петербург. Более опытный Тургенев пытался всячески поддержать тогда еще молодого и малоизвестного писателя и выступал в роли ментора, что не нравилось его протеже и приводило к конфликтам. Тургенева раздражало пристрастие Толстого к попойкам и картам, Толстого — покровительственное отношение Тургенева к народу. В 1861 году он с возмущением отозвался о благотворительности, которой занималась Полина Тургенева. Его слова приводит в своих воспоминаниях Афанасий Фет: «А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену». Видимо, сам факт, что воспитанная в Париже дочь Тургенева может «снизойти» до простых людей, казался Толстому оскорбительным. Взбешенный Тургенев ответил очень резко, и дело едва не окончилось дуэлью.

7. О вымарывании

«Видно такова судьба моя, чтобы ничего не дать в „Русский вестник“. Ем ужасно (что я масла истребляю, уму непостижимо!). Сплю очень хорошо — читаю историю Греции Грота — и, поверишь ли, мысли — так называемой творческой (хотя между нами сказать; это слово непозволительно дерзко — кто осмелится сказать не в шутку; что он — творец!?), одним словом, никакого сочинения в голове не имеется. Я начал было одну главу следующими (столь новыми) словами: „В один прекрасный день“ — потом вымарал „прекрасный“ — потом вымарал „один“ — потом вымарал все и написал крупными буквами: … мать! да на том и покончил. Но я думаю, „Русский вестник“ этим не удовлетворится».

Из письма Василию Боткину. 17 мая 1856 года

Рене Бе. Портрет Ивана Тургенева за работой. Начало XX века

Рене Бе. Портрет Ивана Тургенева за работой. Начало XX века

В письмах Тургенев очень часто рассказывает о процессе публикации своих текстов. Профессиональные литераторы в России середины XIX века сотрудничали с толстыми журналами — публикации в них были наиболее престижны (в отличие от публикаций в альманахах или отдельными изданиями) и хорошо оплачивались. Тургенев постоянно описывает условия очередного договора с тем или иным изданием, обсуждает гонорары, просит издателей выслать ему корректуру, а постоянно живущих в России друзей — внимательно просмотреть корректуру за него (особенно в этом он доверяет критику Павлу Анненкову и даже разрешает ему вычеркивать неудачные места).

В отличие от Достоевского, живущего очень тяжело, Тургенев мог позволить себе относительно свободные отношения с издателями: владелец большого поместья, он никогда не был на грани острой нужды. В то же время литературные заработки были для него важны; к тому же публикации в журналах в это время были единственным путем к литературной славе. Открытый в 1856 году «Русский вестник» Михаила Каткова стремился привлечь как можно больше подписчиков и приглашал известных писателей, не жалея денег. Тургенев в это время был связан многочисленными обязательствами, особенно перед некрасовским «Современником», новые вещи не очень шли. Анекдотический эпизод со скучной историей Греции, видимо, отразится в романе «Накануне»: один из героев пытается на сон грядущий читать монументальную «Историю Гогенштауфенов».

8. О начинаниях, спущенных в ватерклозет

«Что касается до меня — то скажу тебе на ухо с просьбой не пробалтываться: кроме обещанной статьи Дружинину… ни одной моей строки никогда напечатано (да и написано) не будет до окончания века. Третьего дня я не сжег (потому что боялся впасть в подражание Гоголю), но изорвал и бросил в watercloset все мои начинания, планы и т. д. Все это вздор. Таланта с особенной физиономией и целостностью — у меня нет, были поэтические струнки — да они прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется — в отставку! Это не вспышка досады, поверь мне — это выражение или плод медленно созревших убеждений. Неуспех моих повестей (сообщенный мне из самых верных источников, Колбасиным и др.) ничего мне не сказал нового. Я удаляюсь; как писателя с тенденциями заменит меня г. Щедрин (публике теперь нужны вещи пряные и грубые), а поэтические и полные натуры, вроде Толстого, докончат и представят ясно и полно то, на что я только намекал».

Из письма Василию Боткину. 17 февраля 1857 года

Яков Полонский. Портрет И. С. Тургенева. 1881 год

Яков Полонский. Портрет И. С. Тургенева. 1881 год

Живший в Париже и переживавший мучительную болезнь мочевого пузыря Тургенев не был уверен в том, насколько его новые произведения принимают на родине. В это время огромным успехом пользовались «Губернские очерки» Михаила Салтыкова, недавно взявшего псевдоним Щедрин. На страницах этого текста нравы российской провинции изображались исключительно резко и без малейшего снисхождения. «Губернские очерки» положили начало отдельному направлению — обличительной литературе, осуждавшей чиновников, взяточников и казнокрадов. Тургенев не хотел писать как Щедрин, и ему казалось, что время поэзии, то есть глубокой и объективной литературы, осталось в прошлом. Позже он еще не раз решит уйти из литературы из-за непонимания критиков и читателей — мнимого или действительного — и сообщит об этом друзьям и знакомым (похожую реакцию у него вызвала критика на «Отцов и детей»). В то же время значительных перерывов в его творчестве не было.

9. О художестве на Руси и невежестве

«Познакомился я здесь с живописцем Ивановым и видел его картину. По глубине мысли, по силе выражения, по правде и честной строгости исполнения вещь первоклассная. Недаром он положил в нее 25 лет своей жизни. Но есть и недостатки. Колорит вообще сух и резок, нет единства, нет воздуха на первом плане (пейзаж в отдалении удивительный), всё как-то пестро и желто. Со всем тем я уверен, что картина произведет большое впечатление (будут фанатики, хотя немногие), и главное: должно надеяться, что она подаст знак к противодействию брюлловскому марлинизму. <…> Художеству еще худо на Руси. Остальные здешние русские артисты — плохи. Сорокин кричит, что Рафаэль дрянь и „всё“ дрянь, а сам чепуху пишет; знаем мы эту поганую рассейскую замашку. Невежество их всех губит. Иванов — тот, напротив, замечательный человек; оригинальный, умный, правдивый и мыслящий, но мне сдается, что он немножко тронулся: 25-летнее одиночество взяло свое. Не забуду я (но это непременно между нами), как он, во время поездки в Альбано, вдруг начал уверять Боткина и меня — весь побледневши и с принужденным хохотом, — что его отравливают медленным ядом, что он часто не ест и т. д.»

Из письма Павлу Анненкову.

31 октября 1857 года

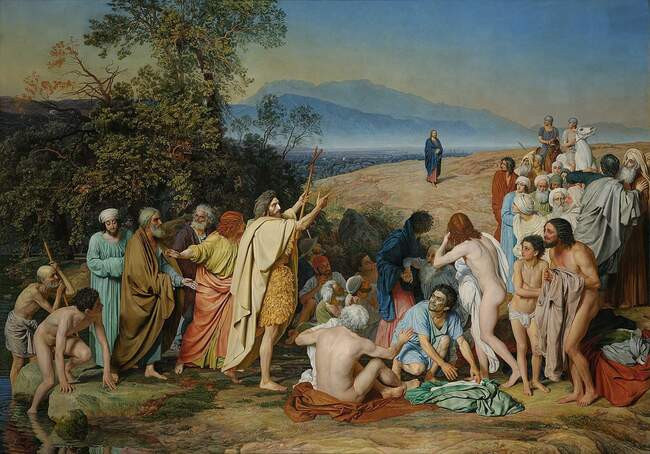

Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837–1857 годы

Александр Иванов. Явление Христа народу. 1837–1857 годы

Надеясь избавиться от болезней, Тургенев вместе с Василием Боткиным, известным знатоком живописи, отправился в Рим. Они познакомились с жившими там русскими художниками, среди которых был Александр Иванов, работавший над картиной «Явление Христа народу». Его труд произвел на Тургенева сильное впечатление. А вот художник Евграф Сорокин ему, наоборот, не понравился: Тургенев восхищался европейской культурой и не одобрял людей, ее презиравших.

10. Об английской и русской шкурах

«Я провел вечер у Томаса Карлейля. Он много спрашивал меня о положении России, о покойном императоре Николае, которого он упорно считает великим человеком; мне пришлось говорить по-английски, и, клянусь, это было не так-то просто. В конце концов я кое-как выпутался. Карлейль — человек большого ума и своеобразия, но он стареет и, старея, запутывается в одном парадоксе: дурные стороны свободы, с которыми он сталкивается, кажутся ему невыносимыми, и он принялся проповедовать покорность, покорность вопреки всему. Он очень любит русских, потому что они, согласно его идее, в высшей степени обладают способностью повиноваться, и ему было неприятно услышать от меня, что эта способность не так безоговорочна, как он себе вообразил. „Вы отняли у меня иллюзию“, — воскликнул он. Теперь он пишет историю Фридриха Великого, который с юности был его героем именно потому, что умел подчинять себе других. Есть такая русская пословица: обжегшись на молоке, дуют на воду. Хотел бы я увидеть Карлейля в шкуре русского, хотя бы неделю; он бы запел по-другому. Впрочем, он очень милый и добродушный, как и его жена».

Из письма Полине Виардо. 6 июня 1857 года

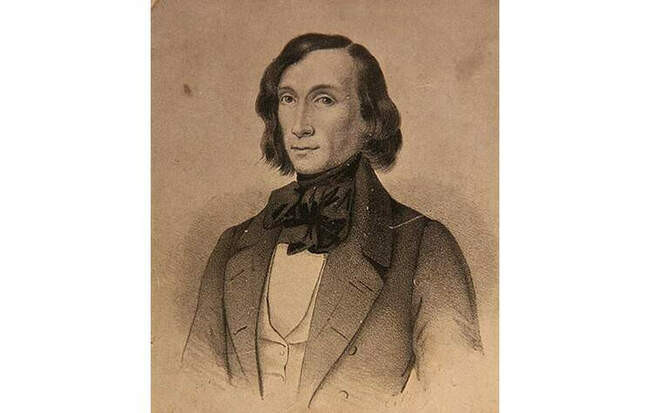

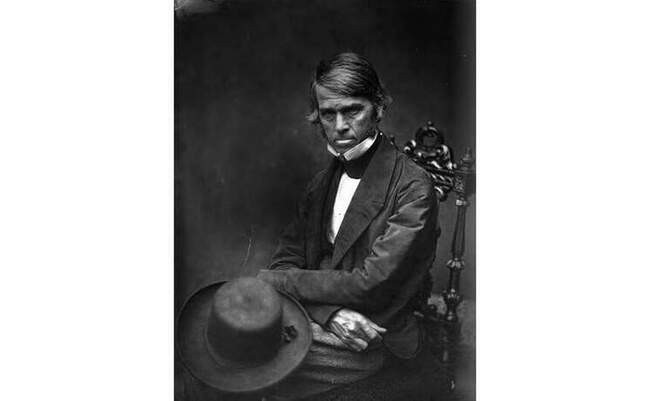

Томас Карлейль. 1854 год

Томас Карлейль. 1854 год

В Англии Тургенев, как и многие его современники, оказался главным образом для того, чтобы встретиться со своим старым знакомым, политическим эмигрантом Александром Герценом. Заодно он познакомился с несколькими английскими литераторами, среди которых был историк Томас Карлейль, известный поклонник героического начала в истории и олицетворяющего его самодержавия. Тургенев, как и Герцен, имел возможность оценить, каково жить под такой властью, и к идеям Карлейля относился без восторга. Тургенев побывает в Англии еще несколько раз, несмотря на довольно ироничное отношение к англичанам. Вот, например, его отзыв о визите в местный ресторан:

«Один из важных дворецких, бесшумно двигаясь на гуттаперчевых подошвах своих лакированных башмаков, внес в столовую серебряную суповую чашу и передал ее другому; этот другой, в свою очередь, подал ее третьему, и уже этот третий — самый важный — поставил ее передо мной. Затем с тем же церемониалом появилось под серебряным колпаком серебряное же блюдо, и нет слов на человеческом языке, чтобы выразить, с какою торжественностью самый важный дворецкий поставил его перед Жемчужниковым и какими-то особенными носовыми звуками произнес: „First cotlett“.

<…> …мною вдруг обуяло какое-то исступление; что есть мочи я ударил об стол кулаком и принялся как сумасшедший кричать: „Редька! Тыква! Кобыла! Репа! Баба! Каша! Каша!“».