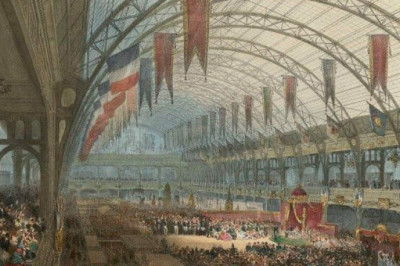

1. Тайна парижских памятников

Вид на площадь Карусели и Лувр. 1828 год

Вид на площадь Карусели и Лувр. 1828 год

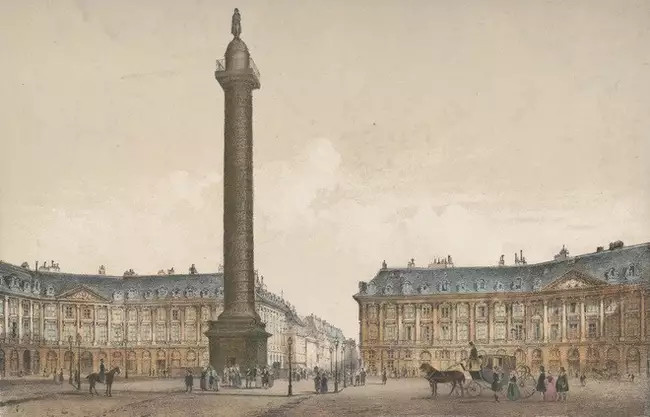

Вандомская колонна. 1845–1860 годы

Вандомская колонна. 1845–1860 годы

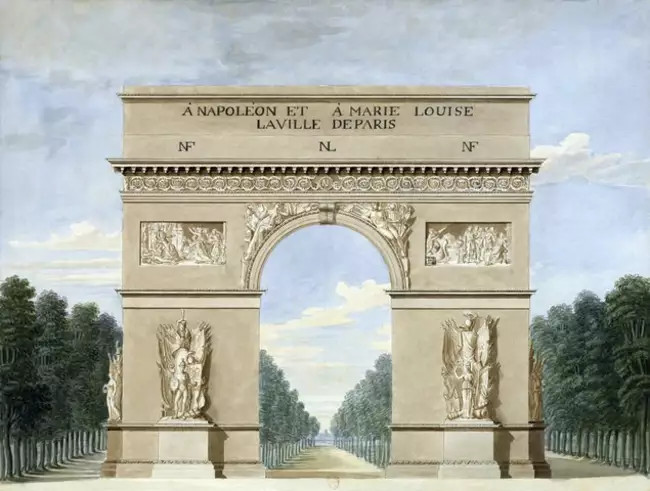

Триумфальная арка на площади Звезды. 1811 год

Триумфальная арка на площади Звезды. 1811 год

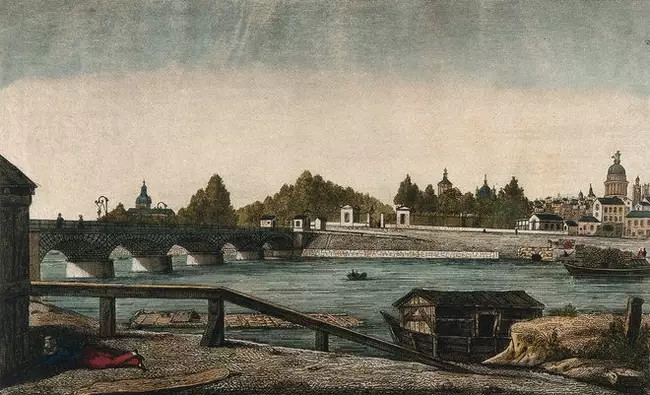

Вид на Аустерлицкий мост. XIX век

Вид на Аустерлицкий мост. XIX век

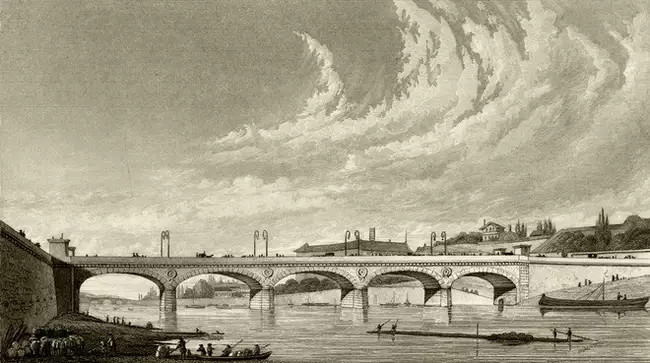

Иенский мост. 1831 год

Иенский мост. 1831 год

Мост Искусств. 1838 год

Мост Искусств. 1838 год

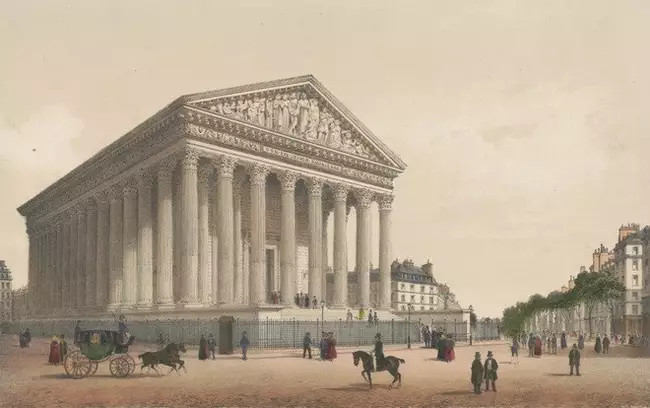

Церковь Мадлен. 1845–1860 годы

Церковь Мадлен. 1845–1860 годы

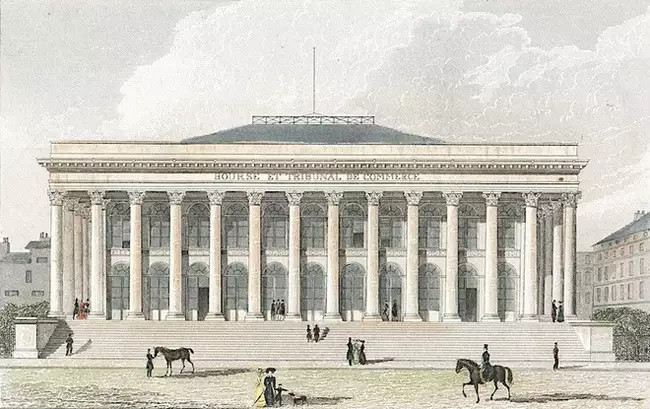

Парижская биржа. 1850 год

Парижская биржа. 1850 год

Улица Риволи. 1845 год

Улица Риволи. 1845 год

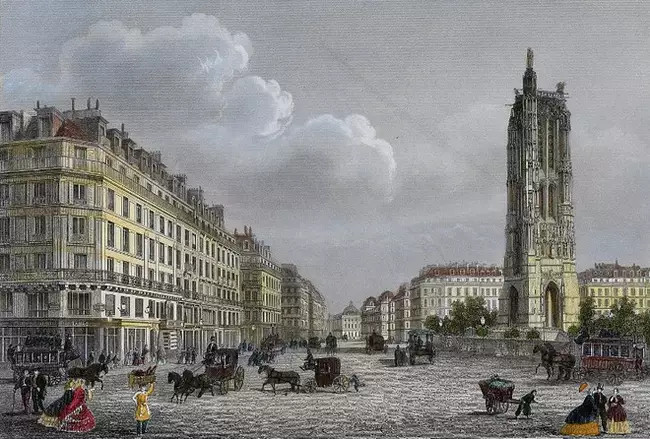

Панорама центра Парижа. Около 1855 года

Панорама центра Парижа. Около 1855 года

Вот что автор сообщает о главном герое Жюльене Сореле в первой главе второй части романа:

«Глубочайшее недоверие не позволяло ему любоваться живым Парижем; его трогали только памятники, оставленные его героем».

Что это за памятники и о каком герое речь? В данном случае под памятниками понимаются как скульптуры королей и полководцев, так и здания, колонны и даже целые улицы, появившиеся в наполеоновскую эпоху. Это триумфальная арка на площади Карусель перед Лувром, возведенная в 1808 году, и Вандомская колонна, воздвигнутая в 1810-м (обе увековечивали наполеоновские победы 1805 года), триумфальная арка на площади Звезды, мосты — Аустерлицкий, Йенский и Искусств (все три возведены при Наполеоне), церковь Мадлен, Парижская биржа, улица Риволи и площадь того же названия (ныне площадь Пирамид). Надо заметить, что многие из этих «памятников», хотя и были заложены при обожаемом Жюльеном императоре, закончены были при ненавистной ему и Стендалю Реставрации (биржа), а то и вообще после выхода «Красного и черного», при Июльской монархии (арка Звезды, церковь Мадлен). Почти все эти элементы парижской архитектуры и топографии, хранившие память о Наполеоне и Первой империи, расположены в самом центре живого Парижа, и отделить в них прошлое от настоящего было не очень легко, но Стендалю важно противопоставить героическое прошедшее скверной современности.

2. Тайна г-жи де Сталь

Мари-Элеонор Годефруа после Франсуа Жерара. Портрет Анны Луизы Жермены де Сталь. 1818-1849 годы

Мари-Элеонор Годефруа после Франсуа Жерара. Портрет Анны Луизы Жермены де Сталь. 1818-1849 годы

Во второй части (глава восьмая) Матильда де Ла-Моль думает:

«Я красива — это то самое преимущество, за которое госпожа де Сталь отдала бы все, и, однако, я умираю со скуки».

Если судить по театральным премьерам, упоминаемым в этой части романа, действие происходит в начале 1830 года. Французская писательница Жермена де Сталь (1766–1817) умерла тринадцать лет назад; она прославилась своими романами и трактатами, а мадемуазель де Ла-Моль о литературной карьере вроде не помышляет. Зачем же она — пусть не вслух, а только в мыслях — меряется преимуществами с госпожой де Сталь и гордится тем, что красивее ее?

Госпожа де Сталь спокойно обходилась без этого «преимущества»: отсутствие идеальной красоты лица и фигуры она возмещала великолепным красноречием. Знавшие ее свидетельствовали: стоило де Сталь начать говорить, как лицо ее исполнялось неодолимой прелести. На самом деле это вовсе не Матильда де Ла-Моль самоутверждалась за счет госпожи де Сталь. Реплика героини не что иное, как проявление мести самого Стендаля. Он отдавал должное Жермене де Сталь и внимательно читал ее тексты, но не мог простить ей тон, в каком она писала о его кумире — Наполеоне. В опубликованных посмертно книгах «Размышления о Французской революции» (1818) и «Десять лет в изгнании» (1821) госпожа де Сталь изобразила его тираном и душителем свободы. Стендаля это возмутило, и в своей «Жизни Наполеона» он обрушил на госпожу де Сталь множество обвинений — в отсутствии таланта, в необъективности, в неумении писать об истории. Гнев настолько лишил писателя хладнокровия, что он ухитрился изобразить госпожу де Сталь союзницей императорской полиции (хотя она много лет страдала от ее преследований) и попрекал ее тем, что она не настоящая француженка. Отец Жермены Жак Неккер в самом деле родился в Женеве и был женевским банкиром (но притом французским министром), но это не мешало его дочери стать замечательной французской писательницей. И стендалевское указание на то, что она якобы не француженка, тоже можно считать своеобразной местью. Госпожа де Сталь регулярно подчеркивала, что Наполеон был не настоящим французом, а всего лишь корсиканцем, — вот Стендаль и мстил ей ее же оружием. Одним словом, это не Матильда гордится тем, что она более красива, чем Жермена де Сталь; это Стендаль хочет ущемить покойную писательницу напоминанием о том, что она не была писаной красавицей.

3. Тайна Конгрегации

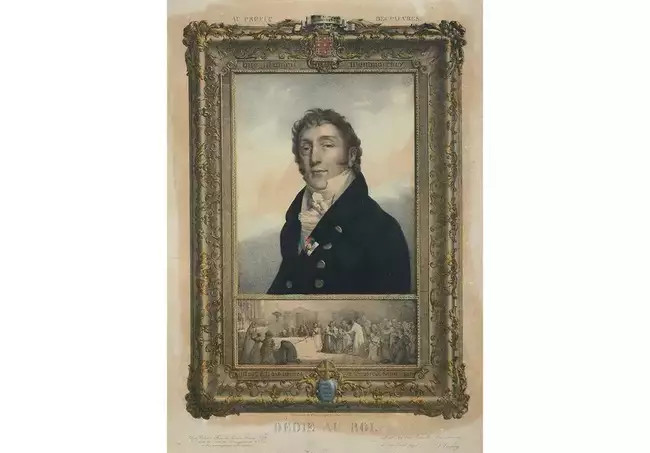

Великий магистр ассоциации «Рыцари веры» Матье де Монморанси. 1820-е годы

Великий магистр ассоциации «Рыцари веры» Матье де Монморанси. 1820-е годы

Во второй части романа (глава двадцать третья) заговорщики-ультрароялисты посылают Жюльена к «благородному герцогу***» (английскому герцогу Веллингтону). Жюльен должен рассказать иностранцу выученное наизусть содержание «секретной ноты». Но на постоялом дворе героя пытаются усыпить, обыскивают и вообще всячески стараются помешать ему выполнить задание. Выясняется, что коварный враг не кто иной, как знакомый Жюльену еще по семинарии аббат Кастанед:

«Аббат Кастанед, начальник полиции Конгрегации по всей северной границе, на его счастье, не узнал его».

Конгрегацией называется любое монашеское объединение, не имеющее статуса ордена. Почему же Стендаль пишет это слово с прописной буквы? Это дань устойчивым мифам, бытовавшим во французском обществе во второй половине 1820-х. В царствование Карла Х (1824–1830) власти в самом деле проявляли отчетливые клерикальные симпатии, и позиции Католической церкви в этот период очень усилились. Отсюда в либеральных кругах возникли представления о существовании тайной религиозно-политической организации под названием Конгрегация, которая управляет всем происходящим в стране и, будучи неким параллельным правительством, диктует свою волю правительству официальному. На самом деле, настаивают французские историки, конгрегация (носившая имя Пресвятой Девы) существовала в стране еще с начала XIX века, но занималась только благотворительностью и к политике отношения не имела. Наряду с ней имелась другая организация, в самом деле тайная и состоявшая из людей набожных, — общество «Рыцари веры», основанное роялистом Фердинандом де Бертье де Совиньи в 1810 году, в эпоху Империи, для восстановления во Франции законной монархии. Некоторые члены «Рыцарей веры» входили в состав конгрегации, и две эти организации поддерживали довольно тесные связи. Но именно во второй половине 1820-х годов, когда происходит действие «Красного и черного», ассоциация «Рыцари веры» по просьбе ее великого магистра Матье де Монморанси была распущена и прекратила свое существование. Что, впрочем, не мешало антиклерикальным политикам и литераторам продолжать ее обличать. Отдал дань этому и Стендаль, который не только верил в существование Конгрегации, но и наградил ее собственной полицией.

4. Тайна аббата Кастанеда

Карикатура «Обычаи иезуитов». Франция, 1762 год

Карикатура «Обычаи иезуитов». Франция, 1762 год

Сказанным в предыдущем пункте не исчерпывается тайна некоего аббата Кастанеда, упомянутого все в той же цитате. Допустим, что Конгрегация в самом деле существует и действительно посылает зловещего Кастанеда помешать миссии Жюльена. Но зачем иезуиту Кастанеду вредить заговорщикам-ультрароялистам? Ведь цель их заговора — вернуть Францию к «добрым старым временам» абсолютной монархии, избавить ее от либеральных новшеств. Об этом в самом деле мечтали многие члены реакционного кабинета министров накануне Июльской революции 1830 года; именно их попытка воплотить свои мечты в действительность и послужила спусковым крючком для революции. Но ведь и аббат Кастанед мечтает о том же самом. В действительности такой аббат должен был бы помогать заговорщикам-ультрароялистам и всячески их поддерживать. Комментаторы Стендаля видят тут нестыковку и честно признаются, что не понимают, почему писатель столкнул в описываемом эпизоде две силы, которые в реальности были союзницами. Причина, по-видимому, в ненависти Стендаля к клерикалам-иезуитам. Она была настолько сильна, что, когда по сюжету ему понадобился противник для Жюльена, на эту роль он естественным образом назначил иезуита (абсолютное зло), не позаботившись о том, правдоподобно это или нет.

5. Тайна «и т. д.»

В «Красном и черном» неоднократно повторяется выражение «и т. д.», а порой даже удвоенное: «и т. д., и т. д.». Например:

«Целых два часа выслушивал Жюльен бессмысленную болтовню и высокопарные жалобы на людскую злобу, на отсутствие честности у людей, которым вверено управление казенными средствами, на то, каким опасностям подвергается через это бедная Франция, и т. д., и т. д., пока наконец не начал смутно догадываться об истинной цели этого визита. Они уже вышли на площадку лестницы, и бедный, наполовину разжалованный гувернер с должным почтением распрощался с будущим префектом некоего счастливого департамента, когда сей последний соизволил проявить неожиданный интерес к делам Жюльена и стал превозносить его необычайную скромность в отношении денег, и т. д., и т. д.»

Во французском оригинале, по подсчетам исследовательницы Сильвии Торель, etc, etc повторяется 21 раз, а etc — 27; в русском переводе повторов чуть меньше. Эти «и т. д.» выражают величайшее презрение автора к тому, что говорят его персонажи; все они, с его точки зрения, изъясняются клишированными фразами, и потому никакой необходимости передавать их реплики полностью нет. Ту же роль призвана играть в 22-й главе второй части «целая страница точек», которую автор, как он сам признается, хотел поставить вместо тех 26 страниц, которые Жюльен исписал, резюмируя идеи заговорщиков-ультрароялистов (в результате Стендаль от этой идеи отказался).

6. Тайна финала романа

Кадр из фильма «Красное и черное». Режиссер Клод Отан-Лара. 1954 год

Кадр из фильма «Красное и черное». Режиссер Клод Отан-Лара. 1954 год

Вот финал романа:

«Жюльен вошел в новую верьерскую церковь. Все высокие окна храма были затянуты темно-красными занавесями. Жюльен остановился позади скамьи г-жи де Реналь, в нескольких шагах от нее. Ему казалось, что она усердно молится. При виде этой женщины, которая его так любила, рука Жюльена задрожала, и он не в состоянии был выполнить свое намерение. „Не могу, — говорил он себе, — не в силах, не могу“.

В этот миг служка, прислуживавший во время богослужений, позвонил в колокольчик, как делается перед выносом святых даров. Г-жа де Реналь опустила голову, которая почти совсем потонула в складках ее шали. Теперь уже Жюльен не так ясно ощущал, что это она. Он выстрелил и промахнулся; он выстрелил еще раз — она упала».

Зачем Жюльен так опрометчиво погубил самого себя, выстрелив в г-жу де Реналь? От лица некоторых второстепенных персонажей Стендаль дает этому поступку несколько объяснений: Жюльен желал отомстить той, кто прервала его восхождение по социальной лестнице; Жюльен на суде бросил обвинения в лицо лживому обществу, и оно этого не простило; Жюльен, новый Вертер или новый Гамлет, расстается с жизнью из-за своей чрезмерной чувствительности — или, как новый Отелло, из-за овладевшей им ревности. Впрочем, все эти объяснения автор излагает иронически и явно не считает исчерпывающими.

Загадка финала вдохновляет некоторых исследователей даже на такие экстравагантные интерпретации, как уподобление Жюльена Иисусу Христу: он тоже сын плотника, ему тоже вынесли приговор в пятницу, перед смертью он разделяет бутылку вина с двумя разбойниками. Гораздо более справедливое, хоть и тоже парадоксальное объяснение финалу романа дал в 1942 году французский журналист и литератор Луи Мартен-Шоффье: «Я убежден, что Жюльен вовсе бы не стал стрелять, если бы Стендаль силой не заставил его пересечь половину Франции, не дал бы ему в руки пистолет и сам не нажал на спусковой крючок. Во всем этом деле убийца только один — это сам автор. Это он диктует г-же де Реналь ее невероятное письмо, это он принуждает своего героя-честолюбца, еще не достигшего успеха, но находящегося от него в двух шагах, совершить безумный поступок, который приводит его на гильотину. Преступление с заранее обдуманным намерением, причина которого вполне очевидна: Стендаль желал убить г-на лейтенанта Жюльена Сореля де Ла-Верне, потому что не знал, что с ним делать».

К этой остроумной гипотезе можно добавить, что в одиннадцатом «Письме о Париже» (1831) Бальзак недаром причислил «Красное и черное» к «школе разочарования». Такой роман не мог кончиться хеппи-эндом. Стендаль, сам не слишком удачливый и в личной, и в литературной жизни, чувствовавший отчуждение от современной ему Франции и ее политического строя, не хотел и не мог даровать счастье своему герою.

Но есть и еще одно объяснение этого финального выстрела. Стендаль трижды (в трактате «Расин и Шекспир» (1825), в романе «Арманс» (1827) и в «Красном и черном») настаивал на том, что разговор о политике в художественном произведении так же неуместен, как выстрел посреди концерта. При этом в «Красном и черном» очень много говорится о политике — ведь Стендаль пишет «Хронику XIX века» (подзаголовок романа на обложке первого издания) и «Хронику 1830 года» (подзаголовок в начале самого текста), а разговор о Франции этого времени без политики был бы фальшивым. Так вот, давая Жюльену в руки пистолет, Стендаль как бы уподобляется своему герою и тоже производит резкий и неожиданный выстрел. Жюльен стреляет реально — в г-жу де Реналь (хоть и не во время концерта, а во время мессы), а Стендаль — метафорически, насыщая роман множеством, казалось бы, неуместных политических аллюзий.

7. Тайна названия

Титульный лист первого тома первого издания романа Стендаля «Красное и Черное». Париж, 1831 год

Титульный лист первого тома первого издания романа Стендаля «Красное и Черное». Париж, 1831 год

Пожалуй, самая загадочная вещь в романе Стендаля — это его название. Почему «Красное и черное»?

Известно, что сначала Стендаль хотел назвать роман именем главного героя — «Жюльен». Но потом передумал. Уже первые критики романа признавались, что они не понимают, отчего у книги такое название, которое «оставляет читателя в полном неведении относительно того, что его ждет в романе», и замечали, что роман с таким же успехом мог бы называться «Зеленое и желтое» или «Белое и синее».

Сам Стендаль печатно ни разу своего выбора не прокомментировал, но после смерти писателя его приятель Эмиль Форг сообщил, что тот якобы объяснил ему однажды: красное означает, что Жюльен, живи он в эпоху боготворимого им Наполеона, был бы солдатом и носил красный мундир, но он родился поздно, а потому вынужден избрать религиозную карьеру и ходить в черной сутане. Форг воспринял такой ответ как издевательство: черного цвета были не только сутаны, но и вполне светские фраки, а у наполеоновских солдат форма была вовсе не красная.

Первая ассоциация, которая приходит в голову при словах «Красное и черное», — это рулетка. Однако и это ничего не объясняет: во-первых, по-французски в названии романа оба цвета мужского рода («Le rouge et le noir»), а при игре в рулетку эти цвета по-французски чаще употребляются в женском роде. А во-вторых, рулетка в романе никакой роли не играет.

Советский историк французской литературы Борис Реизов, воспользовавшись отдельными замечаниями коллег-французов, предложил свое толкование: красный и черный цвета — пророчества трагической судьбы Жюльена. В первой части Жюльен Сорель видит в церкви обрывок газеты с извещением о казни некого Жанреля и отмечает сходство их фамилий, после чего отсвет красных полотнищ, закрывающих окна, кажется ему кровавым. Это красное. В начале второй части Матильда де Ла-Моль является к столу в глубоком трауре по своему далекому предку, казненному возлюбленному Маргариты Наваррской. Это черное. А дальше уже начинаются разнообразные символические толкования: красный — ярость, убийство, бунт; впрочем, и черный может означать то же самое…

Юрий Лотман, сочтя это объяснение недостаточно конкретным, предложил свой вариант. Он увидел в «красном и черном» не что иное, как цитату из романа Лоренса Стерна «Тристрам Шенди», где дядюшка Тоби и капрал Трим ведут спор о сравнительных достоинствах военной и духовной карьеры — Тоби говорит, что «Всевышний Бог настолько добрый и справедливый управитель мира, что, если мы только исполнили в нем свои обязанности, никто не станет и спрашивать, сделали ли мы это в красных мундирах или в черных кафтанах».

Наконец, существует еще одно объяснение, исходящее из психологии Стендаля. Презирая современных французов, он всячески подчеркивал свое с ними несходство. В частности, в автобиографической «Жизни Анри Брюлара» писатель замечает, что они редко упоминают яркие цвета и предпочитают неопределенные оттенки. Стендаль решил пойти по другому пути и дал своему роману название более чем яркое, а затем продолжил в том же духе: два его неоконченных произведения носят названия «Розовое и зеленое» и «Красное и белое».

Объяснений много, каждое из них имеет право на существование, но ни одно не может считаться исчерпывающим. Хотя Стендаль был убежден, что настоящая слава придет к нему через много лет после смерти, и предсказание его с лихвой оправдалось, эту тайну он нам разгадать не позволяет.